Breakfast du champion (Le)

Kilgore Trout est un auteur de science-fiction qui n’a réussi à se faire éditer que dans des magazines pornos. Dwane Hoover est un vendeur de Pontiacs à qui tout a réussi. Rien ne réunit a priori ces deux hommes, sauf la volonté de l’auteur de les rapprocher. On le sait dès la préface : Hoover va devenir fou avant la fin du roman et Trout va voir un avenir glorieux se présenter à lui. On sait ce qui va se passer. On ignore comment.

En réalité, Vonnegut s’en fiche un peu de l’histoire. Malmenée, étirée, boursouflée, elle se développe dans tous les sens sauf dans le bon. On se demande comment l’auteur arrive finalement à la boucler. Ce qu’il fait sur 340 pages, c’est nous décrire l’univers qu’il a imaginé avec une candeur et une simplicité ahurissantes, foisonnant de détails qui n’apportent rien à la trame (parce qu’il se veut, dans ce roman, de tradition réaliste) et opérant digressions sur digressions jusqu’à l’absurde. Mais alors quel est l’intérêt de ce roman ?

Premier intérêt, la folie. On entre dans celle de l’auteur et on en sort avec lui, c’est-à-dire à la fin du livre. Page après page, il installe un univers à la fois loufoque et réaliste, baroque et précis, dans lequel ses personnages déambulent de leur propre volonté. Le point d’orgue de cette avalanche de délire : le moment où il se met en scène dans sa propre histoire, campant une sorte de Dieu omnipotent et incognito.

Second intérêt : il dénonce. Tout y passe, la pollution, les violences urbaines, les guerres, la société, l’hymne américain, la ségrégation... Comme il l’avoue dans sa préface, « ce livre est donc d’allée jonchée des déchets et des détritus que je jette derrière moi ». Il balance, il lapide, il taille dans le vif. Et son arme de prédilection, c’est la naïveté. Une arme redoutable, parce qu’elle ne ressemble justement pas à une arme. Un exemple des dégâts que peut faire une fausse naïveté : (p 108)

Pendant quelques temps, ils roulèrent en silence ; puis le conducteur aborda un autre sujet. Il avoua qu’il savait parfaitement que son camion transformait l’atmosphère en gaz empoisonné, et que, pour permettre à son camion de circuler partout, on était en train de transformer la planète en chaussée bitumée.

– C’est comme ça, dit-il, que je suis en train de me suicider.

Et c’est comme ça que Kurt Vonnegut Jr distribue les coups, le sourire aux lèvres, tout le long de son bouquin.

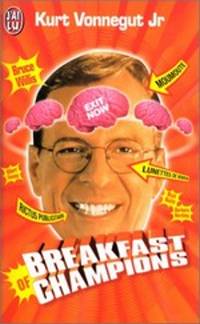

Finalement, on peut parler de la jouissance. Celle qu’a dû vivre Kurt Vonnegut en mettant en scène un auteur de science fiction, comme lui, de son âge, passer de l’état de déchet humain à celui de prix Nobel. La jouissance de dilapider tout ce qu’il a détesté durant sa vie, de jeter aux orties ce que l’Amérique (et le monde) a de plus abject, dans une sarabande jubilatoire. Enfin, celle d’avoir lui même illustré son livre, en petits dessin aussi naïfs que ses mots (un tous les trois pages environ). Parce que parfois, un joli dessin est plus parlant que des jolis mots. Surtout quand c’est celui d’un trou du cul (véridique).

Et quant à la question de savoir s’il s’agit de la science-fiction, il suffit de se dire que c’est un livre qui ne rentre dans aucune boîte. Alors pourquoi ne pas le placer dans celle-là ?

Kurt Vonnegut Jr, Le Breakfast du champion, traduction : Guy Durand, 352 p., J’ai Lu