Reflets de la conscience (Les)

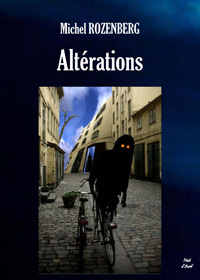

Comme les lecteurs de Phénix le savent, j’avais littéralement été envoûté par la splendeur d’Altérations, recueil réédité chez Nuit d’avril en 2006, de Michel Rozenberg en qui je saluais un véritable explorateur d’un nouveau fantastique canonique.

Je me précipitai donc sur sa nouvelle œuvre, recueil toujours, mais ne comprenant cette fois que sept nouvelles, plus longues. La préface de Claude Bolduc est alléchante et joliment conduite : découvrant le fantastique belge à la lecture de la mythique collection ‘Marabout’ (Jean Ray, Franz Hellens, Gaston Compère, Thomas Owen), il le perd soudain de vue, jusqu’au jour où il tombe sur Altérations précisément. Subjugué, il goûte cet univers né du quotidien, avec son stress, ses GSM, ses cartes bancaires et ses embouteillages. Univers « vertigineux ».

Dès le premier texte, Tout n’est qu’illusion, Rozenberg nous emmène vers l’effroi le plus terrible, celui de la perte d’identité, de son effritement. Stanislas Grandville, à un moment crucial de sa carrière, disparaît. Oh, pas subitement, non, mais par petites étapes : on ne le connaît plus dans son entreprise, son GSM est vide comme sa carte Visa, il est inconnu des services informatiques de la police. Effaré, il assiste à sa propre déroute jusqu’à l’ellipse finale… au lit conjugal ( ?). On n’est pas loin du célèbre Escamotage de Richard Matheson. Pour avoir été témoin d’une lecture publique lors d’une rencontre avec l’auteur, à Ixelles fin 2007, je puis vous assurer de l’impact considérable de ce texte terrifiant.

Si Indécences relève d’un gore onirique qui ne m’a pas trop emballé malgré sa belle écriture, Alessandra, qui se déroule à Venise, regorge d’ambiance et d’effets fantastiques traditionnels certes, mais enchanteurs. La fascination de la Femme toute-puissante n’est-elle pas une clef du genre ? Bourg paisible et Chinoiseries sont de parfaits exemples de ce fantastique urbain, actionné par le décor, dans lequel excelle l’auteur, qu’il s’agît d’un village perdu ou d’un restaurant chinois de la capitale. Jusqu au bout des rêves, avec sa voiture autonome et la transformation du corps de la conductrice, participe tout aussi pleinement de l’originale racine onirique du fantastique.

Mais, à mon avis, la plus belle nouvelle est La Proximité des extrêmes au titre déjà prometteur et à l’art narratif absolument exceptionnel. La citation liminaire de Ralph Waldo Emerson « N’allez pas là où le chemin peut mener. Allez là où il n’y a pas de chemin et laissez une trace » interpelle. Theo Romelar, en fin de vacances romaines, bouscule un peu violemment une mendiante, qui l’obsédera tout au long du récit. Mêlé à une sombre histoire de vol, il finit par rentrer chez lui, en se rendant compte qu’« on » vit sa vie à sa place. Ainsi, il aurait rendu visite à sa vieille maman sans le savoir, il aurait vendu des actions de son entreprise, ce qui le place dans une position délicate vis-à-vis de son employeur (encore cette obsession du monde du bureau chez Rozenberg), il envoie des SMS non voulus…« Se pourrait-il qu’il souffrit de courts moments de déconnexion ? » (p. 175). Formidable analyse d’un homme qui se perd à travers ses repères, à l’instar du Grandville de la première nouvelle. Theo affronte petit à petit une ‘autre’ réalité se déroulant parallèlement à sa ‘vraie’ vie, et sur laquelle il n’a aucune prise, jusqu’à effectuer des virements importants, la nuit, toujours en l’ignorant. C’est alors, bien sûr, que revient la mendiante romaine… Du grand art ! Bien évidemment, le lecteur n’aura plus le choc vécu lors de la découverte d’Altérations. Mais il aura, comme l’écrit si judicieusement le préfacier, cette réaction immédiate : « Ah oui ! C’est du Rozenberg ! ». N’est-ce pas là le commencement de la gloire ?

Interview ici !

Michel ROZENBERG, Les Reflets de la conscience, illustration de couverture : Pascal Thiebaux, 244 p., Editions d’Euryale