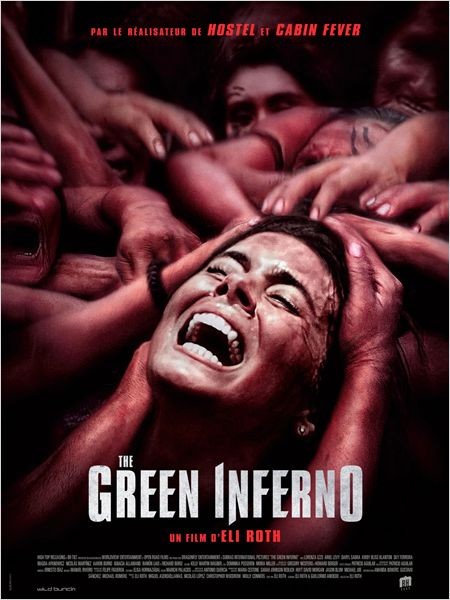

The Green Inferno

Quand un film fait renaître un genre moribond et donne un coup de fouet ou plutôt un coup de sang au cinéma, cela mérite d’être souligné.

C’est le cas de The Green Inferno.

Invisible pour d’obscures raisons financières depuis sa présentation à Toronto en 2013 et disponible seulement aujourd’hui sur e-cinéma – comme si on ne pouvait pas lui faire une place dans les salles encombrées de longs métrages sans intérêt –, The Green Inferno d’Eli Roth ressuscite un genre bien particulier : le film de cannibales. A ce titre, le générique de fin rend hommage à ses illustres prédécesseurs dont le fameux Cannibal Holocaust de Ruggero Deodato. Un conseil tant qu’on est sur le générique : restez jusqu’à la fin !

Au-delà du cannibal movie, The Green Inferno ressuscite à lui seul le cinéma d’horreur. Cela faisait longtemps que l’on n’avait pas autant flippé à la vision d’un film. Depuis que Jaume Balaguero se la coule douce exactement. On sort enfin du cadre de la maison hantée, on laisse tomber les téléphones maléfiques, on oublie les tournages au camescope et autres « found footage », genre d’ailleurs initié en 1980 par Cannibal Holocaust, popularisé par Projet Blair Witch, sacralisé par Rec, dupliqué à l’infini et en 3D avec les activités paranormales de Hollywood. The Green Inferno revient aux fondamentaux de la peur : la plongée en apnée dans un environnement inconnu, l’angoisse poisseuse, les images choc, les scènes insoutenables. Ici on remet les deux pieds dans la terreur à l’état pur.

The Green Inferno redonne aussi ses lettres de noblesses à un genre dont l’ambition artistique, rappelons-le, est de nous montrer ce que l’on ne voit pas, ce que nous ne savons pas voir et surtout ce que nous ne voulons pas voir. Les pantalonnades américaines nous ont fait oublier que la nature du cinéma d’horreur est contestataire, subversive, radicale. Ce cinéma-là nous nettoie les yeux, nous les crève même. Et surtout, surtout, il ne caresse pas le spectateur dans le sens des poils qu’il est censé dresser sur nos bras.

The Green Inferno est un film rouge sang sur fond vert, mais du vrai vert, celui de la jungle façon Apocalypse Now, un vert qui remplit le cadre et non le vert d’un studio sur lequel on va plaquer des images numériques et des effets spéciaux. Ce film viscéral par définition n’en est pas moins esthétique. La pellicule n’est pas crade. On sent les tripes fumer mais en format scope. Quand l’un des personnages se masturbe, vomit ou défèque face au spectateur, on est écœuré mais on reste scotché. Tétanisé et subitement végétarien à la vue des scènes culinaires, le spectateur appréciera les maquillages et les trucages saisissants de réalisme.

The Green Inferno a un scénario malin qui ne va pas là où l’on croit. L’histoire, que je ne vous raconterai pas pour vous réserver cette surprise en plus, possède son lot de rebondissements et son indispensable scène choc finale doublée d’un twist de fin propre à un genre peu compatible avec la notion de happy end.

Pour que ça marche, il faut bien sûr que les personnages soient attachants, et c’est le cas ou presque. On n’a pas envie de les voir tous se faire boulotter, les filles ne sont pas là que pour crier, les mecs sont plutôt pétochards, les gentils ne sont pas forcément gentils, les méchants pas tout à fait méchants. Bref, on a affaire à un échantillon d’humanité et non à un casting de crétins.

Avec Cabin Fever et ses deux Hostel, Eli Roth entrait dans le cinéma d’horreur avec maestria.

Avec The Green Inferno et son récent Knock Knock sorti récemment en salles, il réalise deux des meilleurs films de 2015. John Carpenter peut désormais couler une retraite paisible et Jaume Balaguero continuer à tirer au flanc. La relève est assurée, le cinéma d’horreur n’est pas mort. Grâce à Eli Roth.

Ajouter un commentaire