Etonnante aventure de la mission Barsac (L')

L’utopie présentée sous son jour le plus sombre

Au sein des mystères d’Afrique, une expédition se retrouve prisonnière dans une cité inconnue. Un monde oppressif s’impose à ses membres sous l’égide d’une science particulièrement avancée.

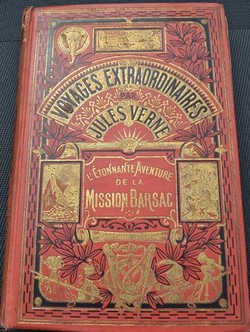

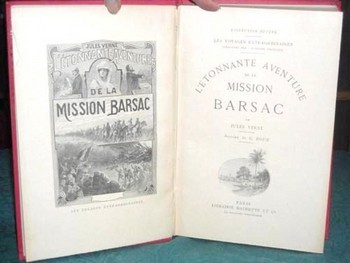

Œuvre parue après sa mort, en 1919, L’étonnante aventure de la mission Barsac passe pour être l’un des derniers romans de Jules Verne. Encore n’eut-il pas le temps de l’écrire en entier, seuls les cinq premiers chapitres seraient de lui. L’original de Jules Verne, Voyage d’études, a été publié en 1993. Depuis 1978, Barsac est généralement considéré comme un roman de Michel Verne qui n’a retenu que peu d’éléments du récit de son père. Toujours est-il que l’on peut considérer ce texte comme participant de l’esprit de l’auteur des Voyages extraordinaires puisque il a pour objet de narrer le périple accompli par les membres d’une expédition à travers des contrées au caractère trouble.

Dans ce récit, Verne s’est efforcé de décrire une ville imaginaire que seule la volonté humaine a pu sortir du néant. Déjà, dans ses écrits antérieurs, il avait tenté de mettre en scène des univers similaires. On ne peut s’étonner que cette tendance soit très enracinée chez l’écrivain, si l’on considère son attachement au merveilleux scientifique caractérisant toute son œuvre et le désir qu’il a de le retranscrire dans ses romans.

Avec L’étonnante aventure de la mission Barsac, tant dans le domaine social que dans le scientifique, Jules Verne va déployer toute sa puissance d’imagination pour donner à la conscience de ses lecteurs des images riches de signification.

Présentation du roman et des personnages

Il faut dire un mot de l’histoire narrée par Jules Verne et son fils.

Informé que le Soudan est le théâtre de troubles inquiétants, le ministère des colonies décide d’y envoyer une expédition. A celle-ci se joint une jeune femme. La première partie du roman nous raconte le voyage au sein des immenses régions sauvages du continent africain, proposant aux lecteurs maintes descriptions des paysages et des peuples rencontrés. Divisée dans ses objectifs, l’expédition décide de se scinder en deux. Le premier groupe dirigé par le député Baudrières rejoindra la civilisation sans rencontrer d’ennuis. Le deuxième groupe, commandé par le député Barsac, va au contraire susciter l’attention du lecteur et se plonger dans l’inconnu. Finalement, tous ses membres vont être capturés et emmenés dans la cité mystérieuse de Blackland. Créée ex nihilo au cœur de l’Afrique, dirigée par un gangster et un savant, la ville frappe par son extrême modernité et son haut degré de technicité. Sa société repose sur l’exploitation sans merci d’esclaves noirs asservis. Prisonniers en ce lieu, Barsac et ses amis vont connaitre nombre d’aventures.

Pour mieux saisir le sens de celles-ci, une idée aussi précise que possible des personnages principaux doit être donnée. C’est par rapport à eux que le caractère formidable des faits évoqués prend sa mesure.

D’abord, le premier individu attirant l’attention est le chef de l’expédition, le député Barsac. Celui-ci est décrit comme un être volontaire qui veut absolument aller de l’avant au mépris des dangers encourus. « C’était un Méridional de la Provence, au verbe sonore, doué, sinon d’éloquence, du moins d’une certaine faconde, un joyeux et sympathique garçon au demeurant »[1]. Le contraste existant entre sa personne et son collègue Baudrières,timoré et prudent, ne fait qu’accuser l’enthousiasme qui l’habite. D’ailleurs, la division en deux de leur groupe met bien en valeur le caractère du Provençal.

Parmi les cinq autres personnages accompagnant Barsac, un certain rôle est dévolu à Amédée Florence, le journaliste et en même temps narrateur de l’histoire. L’écrivain avait déjà eu l’opportunité de mettre en scène des reporters au sein de son œuvre littéraire, dans L’île mystérieuse, surtout dans Michel Strogoff avec les journalistes Blount et Jolivet. Pour lui, le journaliste incarne le dynamisme de l’aventure car il veut absolument aller aux nouvelles, donnant ainsi l’occasion aux explorateurs d’aller de découvertes en découvertes.

Enfin, l’expédition aurait une vie bien étroite s’il n’existait une femme pour y mettre un grain d’émotion. Effectivement, Jane Buxton, introduite inopinément dans le groupe, va apporter la dimension du cœur aux péripéties que connaîtra la mission Barsac et l’on verra que son rôle ne sera pas sans importance dans la conclusion du périple.

Pour qu’une histoire fantastique puisse avoir valeur de vérité, il faut toujours qu’elle se déroule dans un environnement réel et la meilleure manière de donner de la crédibilité à une telle narration est de décrire aussi minutieusement que possible les endroits qui en sont le théâtre. Mis de plain-pied dans la réalité, on se met alors à y croire et on est transporté d’enthousiasme. C’est ainsi que Jules Verne, dont le talent à décrire les contrées objets de ses voyages ne peut être mis en défaut, va déployer tout son savoir pour nous présenter les régions d’Afrique parcourues par nos voyageurs. « Nous traversons une contrée plate, ou du moins faiblement vallonnée, avec, parfois, de médiocres hauteurs à l’horizon du nord, et, à perte de vue, nous n’apercevons que cette végétation rabougrie, mélange de broussailles et de graminées hautes de deux et trois mètres, qui porte le nom générique de brousse »[2]. En ce sens, la première partie de l’œuvre est loin d’avoir le caractère extraordinaire que prendra la suite du roman et n’a pour but que de nous introduire peu à peu dans l’étrangeté.

Précisément, les sorciers africains, exerçant une autorité psychologique certaine sur leurs congénères, vont contribuer puissamment à susciter le mystère dans l’esprit du lecteur. C’est ainsi qu’un sorcier noir (appelé en ces endroits un griot) fait de sombres prédictions aux personnages. « Au-delà de Sikasso, je vois des Blancs. C’est pour vous tous, l’esclavage ou la mort »[3] leur dit-il. Image de l’inconscient, le sorcier est une représentation de l’irrationnel toujours présent au-dessous de nos âmes policées. L’écrivain va nous conduire dans le rêve et l’irréel.

Brutalement enlevés par des malfaiteurs opérant à bord d’appareils volants, les voyageurs sont conduits dans la cité de Blackland, aussi fantastique qu’inattendue, objet de la deuxième partie du roman.

Elle commence par la description de la ville, en rupture avec les cités les plus modernes du monde connu. L’aspect extraordinaire qu’elle prend alors provient du contraste existant entre les immenses régions sauvages qu’il fallut traverser pour l’atteindre et son extrême modernité. Le continent africain étant resté dans les esprits un monde encore bien primitif, il était alors inconcevable que puisse se dresser au milieu d’étendues aussi isolées un tel univers.

Très justement, le monde décrit là par Jules Verne, contrairement à ceux du même ordre présentés dans d’autres œuvres de fiction, n’est pas montré comme étant le résultat à venir d’une évolution connue directement par la civilisation. Il s’impose brutalement aux lecteurs, par l’intermédiaire des membres de l’expédition Barsac, en un lieu du globe où l’on s’attendrait le moins à l’y trouver. « Si […] quelqu’un s’était aventuré dans le désert […] il aurait vu ce qui n’avait jamais été vu, ni par les géographes, ni par les explorateurs, ni par les caravanes : une ville. Oui, une ville, une véritable ville, qui ne figurait sur aucune carte et dont personne ne soupçonnait l’existence »[4]. Ce contraste frappant présente cette cité comme une allégorie, une image symbolique visant à donner une vision possible d’un monde futur s’imposant à nos âmes inquiètes. Véritablement, Blackland s’apparente à un « monstre ». Le terme, proche par son étymologie au verbe montrer, ne doit pas s’appliquer à une créature horrible comme c’est le cas dans le langage courant mais doit plutôt se rapprocher du sens que les anciens Latins lui donnaient, à savoir un fait étrange et différent de la norme. Son objet est de nous frapper et de nous faire prendre conscience de quelque chose.

La cité de Blackland, une image de l’utopie

Ce caractère de prodige qui lui est accolé fait d’emblée de Blackland une ville d’un autre temps. Ce n’est pas la première fois que l’écrivain a abordé le sujet. Certains de ses romans passés ont décrit des mondes imaginaires créés artificiellement par la volonté d’un seul homme possédé par un grand idéal. Par exemple, la cité de France-ville dans Les 500 millions de la Begum, L’île à hélice sont d’autres exemples témoignant des préoccupations de notre auteur sur les époques à venir. Bien souvent cependant, l’écrivain a manifesté son scepticisme à l’égard de cette construction de l’esprit et c’est tout au moins avec un regard ironique qu’il a dépeint ces créations générées par l’intelligence humaine. Précisément, dans le présent roman, il s’est efforcé de présenter une organisation sociale de ce type sous un jour résolument négatif. De fait, Blackland est l’image même de l’utopie réalisée, autrement dit son envers (appelée alors une « dystopie » ou une « contre-utopie »), son aspect le plus sordide quand des hommes se sont mis en tête de s’y conformer jusque dans ses dernières conséquences.

Qu’est-ce qu’une utopie ? Etymologiquement, le terme signifie « nulle part », autrement dit, concerne un lieu absolument irréel. D’ordinaire, l’utopie désigne une vue politique ou sociale censée reproduire un schéma de perfection idéale élaboré de façon autonome. On réalise alors que l’une de ses particularités est de se placer en total décalage par rapport à la réalité. Ainsi présente-t-elle un caractère chimérique, tant il est vrai que le véritable progrès social ne peut rompre avec les nécessités présentes. Véritablement, la séduction exercée par l’utopie ne peut que conduire au totalitarisme. « On a tendance à chercher le royaume des cieux dans le monde extérieur plutôt que dans notre âme propre »[5] disait avec lucidité Carl Gustav Jung, l’un des fondateurs de la psychanalyse.

Ce trait de Blackland est bien mis en valeur par son isolement. Loin des civilisations les plus avancées scientifiquement, la cité, qui s’impose au lecteur comme un monde semblant se suffire à lui-même, est aussi coupée du monde connu que peut l’être un système intellectuel du monde qui l’entoure. Cet isolement rigide accentue l’image sombre de Blackland, la « terre noire », car celle-ci est réellement la cité du mal. Ce qui lui donne une valeur aussi négative est le caractère de tyrannie exercée par le pouvoir, l’oppression dont fait l’objet la majorité de ses habitants.

Le maître incontesté de la cité est en effet un bandit sans scrupule répondant au nom d’Harry Killer (« Harry le tueur »). Avec un total mépris de la vie humaine, aidé d’une cohorte d’hommes sans aveu, il impose sa loi aux habitants de la cité, tout particulièrement aux indigènes enlevés soumis aux travaux les plus durs. Cependant, il n’a pu acquérir seul son pouvoir de despote. Bien plus intéressant que ce triste personnage est l’homme qui lui a permis d’arriver à ses fins.

Pour édifier une ville aussi moderne, Harry Killer a été aidé par un être hors du commun nommé Marcel Camaret. Génie scientifique à l’état pur, ce dernier a fertilisé le désert, bâti Blackland et édifié en son sein une immense usine où se sont construites les machines les plus fantastiques, ainsi des engins volants sans pilote, dénommés « guêpes », sillonnant les airs. La contribution du savant dans cette œuvre du mal ne provient pas, comme dans le cas d’Harry Killer, de son absence de scrupules, car il reste droit, mais simplement de sa totale inconscience des conséquences auxquelles ont conduit ses créations. « Il pensait fortement, il pensait uniquement et toujours. Marcel Camaret n’était qu’une machine à penser, machine prodigieuse, inoffensive – et terrible. […] Etre de pure abstraction, il n’avait vu que les problèmes en eux-mêmes, sans s’occuper, ni de leur application pratique ni de l’origine des moyens matériels mis à sa disposition pour les résoudre »[6]. Ainsi est-il resté dans une complète ignorance de la misère des esclaves noirs. Pénétré par l’orgueil, il affirmait : « C’est moi qui, de rien, ai fait cette ville, ainsi que Dieu, du néant, a fait l’univers ! »[7].

On réalise alors que la science, dont les possibilités ont été tant vantées par Jules Verne tout au long de sa carrière littéraire, est la condition première et essentielle du maintien de la vie de Blackland. Tout le système de contraintes dont est victime la majorité des habitants, la domination exercée sur eux par des hommes corrompus par le vice, est rendu possible par les prodigieuses inventions de Marcel Camaret. Des appareils optiques appelés cycloscopes, par l’étroite surveillance qu’ils permettent d’exercer sur la population, sont réellement le symbole du pouvoir inquisiteur des gouvernants. Pénétrant dans l’un d’eux, nos voyageurs ont l’opportunité d’observer que « ces taches sont, les unes, des arbres, les autres, des champs ou des chemins, d’autres encore, des hommes en train de travailler la terre, le tout suffisamment grossi pour être reconnu sans effort »[8]. L’origine criminelle de la cité voue celle-ci à la démesure. Telle est la face sombre du progrès scientifique, celui-ci aussi bien libérateur qu’aliénant, induite par la réalisation de l’utopie.

Une crise d’identité

Le roman de Verne prend ainsi un ton résolument moderne. Quelle que soit la grandeur qu’atteint la science dans les écrits du romancier, ce dernier n’en a pas moins perçu son caractère prométhéen. En fait, son usage bon ou mauvais est fonction de la personnalité des êtres en ayant la maîtrise. L’ambiguïté qui en découle est de la même manière présente chez les génies mis en scène par l’écrivain dans ses autres romans, Robur le conquérant, le capitaine Nemo, Thomas Roch, le savant fou de Face au drapeau, autant de personnages montrant par leur exemple que dans l’inexorable avancée de la science, le génie peut aller de paire avec la folie. C’est le sens du destin connu par Maître Zacharius, héros éponyme d’une œuvre de jeunesse de l’écrivain, l’horloger qui, à l’exemple de Faust, a décidé de vendre son âme, représentée par sa fille, à un personnage symbolisant le Temps en échange de la maîtrise absolue de son art. « Qui tentera de se faire l’égal de Dieu sera damné pour l’éternité ! »[9] découvre-t-il avec effroi.

De tels excès résulte la perte d’identité des habitants de Blackland bien caractéristique de l’utopie concrétisée. Toujours complexe, la nature humaine ne peut s’épanouir que dans la confrontation avec le monde et ce n’est que dans l’échange avec ce dernier, autrement dit dans la prise en compte de sa propre différence, qu’elle peut s’enrichir. Ce principe est bafoué à Blackland dans la mesure où, s’ajoutant à son isolement, n’existent que des rapports d’opposition, ou simplement d’ignorance, entre les diverses catégories de la population. Une telle partition de l’individu obtient son image dans la division systématique imposée aux habitants. L’individu subit une contrainte personnelle impliquant une scission rigide entre la part de lui qu’il doit soumettre à l’organisation sociale et son moi profond qu’il est obligé de refouler.

C’est d’abord le cas des travailleurs, devenus étrangers à eux-mêmes. « Beaucoup de ces misérables mouraient, soit en raison des privations qu’ils enduraient, soit sous les coups de leurs gardiens trop souvent transformés en meurtriers »[10]. L’impossibilité où ils sont de quitter leur condition fait de cette ville artificielle le symbole même de la déshumanisation. Elle fait alors penser à un autre univers repris par Verne, soit la sombre cité de Stahlstadt, la terrible cité de l’acier du docteur Schulze, théâtre du roman Les 500 millions de la Bégum. De son côté, la classe des possédants, uniquement constituée de repris de justice, se voit confinée dans l’abjection de manière définitive. « Était venue bientôt se grouper une foule de bandits, échappés des prisons et des bagnes, que Killer avait attirés, en leur promettant la satisfaction sans limites de leurs détestables instincts »[11]. On sent que chaque individu est perdu au monde à l’égard duquel il s’est éloigné dans un esprit sans retour. Sa seule manière de s’affirmer est dans le pouvoir dénué de scrupules qu’il exerce sur les esclaves. Enfin, les honnêtes ouvriers mis au service de Marcel Camaret, dans la mesure où le profit seul a motivé leur installation et où ils sont isolés du monde extérieur et du reste de la ville, ont eu eux aussi obéi à cette tendance qui les ont fait se couper d’une partie d’eux-mêmes.

Rien ne symbolise plus l’aspect froid et impersonnel de ces êtres que les deux centres du pouvoir et leur dénomination toute particulière, le Palais, centre du pouvoir politique, et l’Usine, source de toutes les innovations techniques. La majuscule qui leur est accolée est là pour montrer leur caractère abstrait et coupé de toute racine. Doués d’une vie autonome, on sent qu’ils n’existent que pour faire vivre une ville de manière artificielle, tels de simples machines dépourvues d’âme, les êtres sur lesquels ils étendent leur domination n’ayant en retour aucune influence sur leur fonctionnement.

Un système aussi rigide va être remis en cause par des agents venus de l’extérieur. Les voyageurs de la mission Barsac, introduits de force dans la ville, vont, par leurs initiatives, apparaître comme des perturbateurs et menacer cette machine aux rouages si bien huilés. Parmi eux, l’élément féminin représenté par Jane Buxton va jouer un rôle non négligeable.

Il se trouve en effet que la jeune femme, sans au départ en être consciente, dispose d’un lien avec Harry Killer, le tyran de Blackland. Par son intermédiaire, le passé de celui-ci va être dévoilé, permettant de donner sa puissance dramatique au récit et faire du monde utopique le fruit de la faiblesse humaine. Précisément, la crise d’identité est d’abord celle de l’être qui les dirige. On apprend en effet qu’Harry le tueur, de son vrai nom William Ferney, n’est qu’un misérable déclassé en rupture avec son milieu d’origine. Beau-fils dévoyé d’un aristocrate anglais, il a quitté son foyer par haine des fils de son père d’adoption pour se livrer au crime. Jane Buxton, qui est sa demi-sœur, n’est là que pour tenter d’innocenter l’un de ses frères, accusé à tort d’une rébellion en Afrique organisée par le maître de Blackland.

Finalement, tout le mal sous le signe duquel est placée la cité n’est que la projection de celui connu par William Ferney, soit de l’esprit de vengeance qui l’anime et lui fait commettre ses actions les plus noires. « L’envie, une envie exaspérée, une envie furieuse, dévorait le cœur de William Ferney […] De jour en jour, l’envieux se retira davantage, se fit davantage une vie personnelle dont, seuls, des scandales successifs permirent de pénétrer le mystère »[12]. Retenue au sein du Palais, la jeune femme va tenter par ses astucieuses initiatives de contrevenir aux desseins du tyran et de ses sbires. Son action n’est pas sans rappeler l’intrigue des romans gothiques, où les châteaux les plus inquiétants, symboles des sombres aspects de l’inconscient, sont le siège de tous les mystères. A l’image de la femme éternelle, l’action de Jane Buxton va dans le sens de la conscience et de la lumière.

La fin de Blackland

Blackland va alors mourir de ses contradictions et, sous l’effet de ses tensions internes, exploser et connaître la destruction.

Les esclaves noirs maltraités vont finir par se révolter contre leurs tortionnaires. Mais cette opposition exacerbée connaîtra une dramatisation accrue du fait de la division subite dont va être victime le pouvoir. Le Palais et l’Usine, jusqu’alors agissant en collusion, vont entrer en conflit, révélant la personnalité véritable du savant Marcel Camaret. Instruit par nos voyageurs, ce génie obscur va subitement prendre conscience du caractère diabolique de ses inventions et se retrancher dans l’Usine, la mettant en état de défense contre les attaques lancées par Harry Killer. Celles-ci échoueront contre le formidable système qu’il a mis en place. De sa forteresse, l’homme de science va détruire la ville qu’il avait lui-même créée en faisant successivement exploser ses édifices. « Dieu a condamné Blackland !»[13] criait-il en parlant de lui-même. Finalement, Harry Killer, le gangster, Marcel Camaret, le savant, trouveront la mort ensevelis sous les débris de leur abri respectif.

Ces destructions ne sont pas sans faire penser à la disparition de la mythique Atlantide, évoquée par Jules Verne dans Vingt mille lieues sous les mers. Pour avoir provoqué le courroux des dieux, la civilisation légendaire subit le châtiment et fut engloutie par l’océan. Un destin tout aussi tragique peut être connu par toute civilisation uniquement préoccupée par le développement matériel ainsi qu’on le voit aujourd’hui dans un monde où la science acquiert un pouvoir de plus en plus dangereux. C’est aussi celui réservé à une communauté d’êtres humains qui, par déception de leur situation présente, se voit animée par un désir de changement total. Quand sont ignorés les principes de vie élémentaires agissant du fin fond de l’âme et donnant leur réponse aux interrogations qui l’agitent, nul bien durable ne peut en découler.

La nature parachèvera cette œuvre d’anéantissement en reprenant ses droits et en envahissant peu à peu l’ancien domaine d’Harry Killer, punition imposée à la raison qui agit en dépit de toute mesure. Cette puissance reconnue à la nature, voire son rôle symbolique dans le devenir de l’homme, se retrouve dans tous les romans de Jules Verne. « Il ne restait qu’un monceau de ruines, qui ne tarderait pas à disparaître sous un linceul de sable. […] Le désert, reprenant son empire, monterait à l’assaut de cette création des hommes dont bientôt la dernière trace serait effacée »[14].

D’aucuns ont estimé que L’étonnante aventure de la mission Barsac était l’ancêtre des romans de science-fiction moderne. Si l’on considère en effet que les préoccupations sociales ont été au centre de l’œuvre de bien des romanciers tenants de ce genre littéraire, H.G. Wells tout le premier, ce point de vue prend un accent de vérité. Nombre de romans d’anticipation au XXe siècle, 1984, Le meilleur des mondes, ont eu effectivement trait à la description d’une société futuriste visant à terrifier les lecteurs en leur faisant entrevoir ce que pourrait être un monde totalitaire, fruit des dérives de leur époque. Au cinéma, le film Métropolis réalisé par Fritz Lang en 1927 a donné lui aussi la vision d’une ville à venir avec tous ses excès possible.

Malgré tout, le roman de Verne n’a fait qu’initier le genre. On y voit en effet que la société s’imposant brutalement aux voyageurs au cœur du continent africain est sans relation directe avec les problèmes sociaux connus par le monde civilisé. Cependant, par son sens du récit, par la place occupée par la science, il a su nous faire prendre conscience d’une certaine possibilité d’évolution susceptible d’être connue par l’humanité. Telle est la fonction remplie par le fantastique, celle qui vise à nous frapper pour que l’on prenne conscience de certaines réalités qui seraient restées autrement insoupçonnées.

Bibliographie

- Guy Gauthier, Villes imaginaires. Paris : Cedic, 1977.

- Nadia Minerva, Jules Verne aux confins de l’utopie. Paris : L’Harmattan, 2001.

- Jean Chesneaux, Jules Verne : un regard sur le monde. Paris : Bayard, 2001

[1] Jules Verne, L’étonnante aventure de la mission Barsac. Paris : Nouvelles Editions Oswald, 1983. Première partie, chapitre 2, p. 32

[2] Ibidem, p. 79.

[3] Ibidem, chapitre 6, p. 106.

[4] Ibidem, chapitre 1, p. 8.

[5] W. Mc Guire et R.F.C. Hull, L’homme et son environnement in C.G. .Jung parle Rencontres et interviews. Paris : Buchet/Chastel, 1985, p. 161.

[6] Jules Verne, op. cit., chapitre 1, p. 20.

[7] Ibidem, chapitre 6, p. 76.

[8] Ibidem, chapitre 3, p. 46.

[9] Jules Verne, Maître Zacharius. Paris : Hachette, Livre de poche. Chapitre V.

[10] Jules Verne, op. cit., deuxième partie, chapitre 1, p. 13.

[11] Ibidem, chapitre 1, p. 11.

[12] Ibidem, chapitre 3, p. 46.

[13] Ibidem, chapitre 14, p. 165.

[14] Ibidem, chapitre 15, p. 174.

Ajouter un commentaire