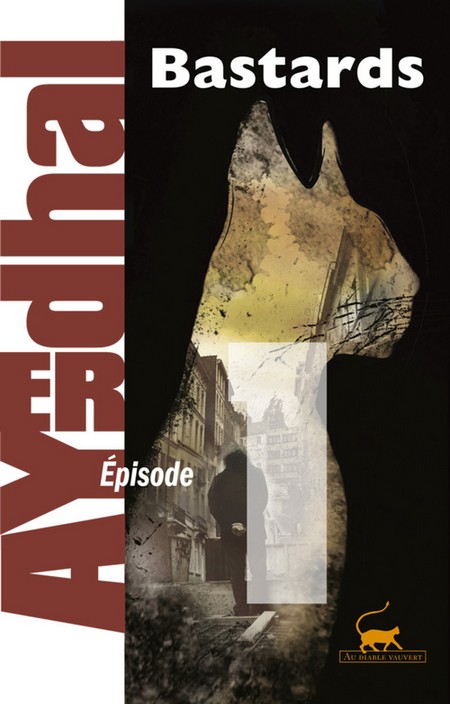

Bastards

Commençons par rappeler que l'étiquette « Thriller fantastique » de ce livre n'est qu'une convention. Même si, techniquement, le roman respecte les codes du thriller et présente des références fantastiques, mythologiques ou psychosociologiques tout à fait conformes, jusqu'au jeu de mots globish qui lui sert de titre, il s'agit d'une œuvre de SF, « speculative fiction », comportant des réflexions de nature scientifique, sans le moindre doute. Et les références, qu'elles soient dans l'emploi d'intertextualité, l'intervention dans le récit d'un certain nombre d'auteurs réels (et je présume, sans avoir lu de livres de lui, que les références à Jérôme Charyn vont bien au delà de son apparition répétée comme personnage et sont nombreuses dans la description même de New York), les commentaires liant la magie « divine » des personnages, d'une part à l'inconscient collectif (salut à Roland W.), d'autre part à la physique quantique, prouvent si nécessaire que ce livre a été écrit par un auteur de SF. Et n'aurait sans doute pas été réussi autrement.

L'histoire est, d'une certaine manière, parallèle au roman de Megan Lindholm Le dernier magicien. Avec, bien sûr, assez de différences pour que les deux œuvres n'aient plus en commun que la base du thème, un personnage doté de pouvoirs magiques et veillant sur New York opposé à un esprit malin. Une différence majeure : le narrateur. C'est, ici, un écrivain à succès, Alexander Byrd, qui vient d'obtenir le prix Pulitzer, et en subit la conséquence fréquente : ne plus savoir quoi écrire. Il en appelle à ses amis et Collum McCann lui propose de se lancer à la poursuite d'une « légende urbaine », Cat Oldie, une vieille dame qui s'est débarrassée de trois agresseurs avec un outil de jardin et un chat. Et ce n'est pas la première fois, semble-t-il. Alexander ne sait pas que, ce faisant, il va réveiller un nid de serpent et se trouver pris dans une lutte millénaire entre deux entités opposées.

Extrêmement nerveux, le récit s'articule en douze actes de plusieurs scènes, chaque acte étant introduit par un prologue qui en résume les enjeux à venir.

Sur le plan technique, je me répète, nous avons un thriller classique dans son caractère inquiétant comme dans son écriture originale (je compte l'originalité d'écriture au nombre des caractéristiques du bon thriller).

Par contre, je crois qu'on peut refuser l'étiquette de fantastique traditionnel, que pouvait porter le livre de Megan Lindholm : c'est de la science-fiction, les références fantastiques sont confrontées à une volonté d'explication, d'intégration des mythes dans un univers rationnel et non à celle d'exception. Inconscient collectif et physique quantique ne sont pas, seulement, des alibis. Le scénario les intègre comme des nécessités de l'histoire.

Un petit regret : malgré toute la volonté d'Ayerdhal d'américaniser son histoire, j'ai senti, à chaque fois que je me suis demandé comment aurait été tournée une phrase ou une référence si la VO du livre avait été écrite en américain, que les références du livre sont françaises, et que même les références aux auteurs américains passaient par leurs publications en français. Ce défaut n'apparaît, sans doute, qu'à des lecteurs habitués à lire en anglais. Et il faut, certainement, être aussi sensible que moi au « presque parfait » pour s'en plaindre.

Bastards d’Ayerdhal, Au Diable Vauvert, 2014, 522 p., couverture Atelier des Glyphes, 20€, ISBN 978-2-84626-787-8

Ajouter un commentaire